Wie eine Glocke: Was von der Bayreuther Stadtmauer noch übrig ist

Zuletzt aktualisiert am

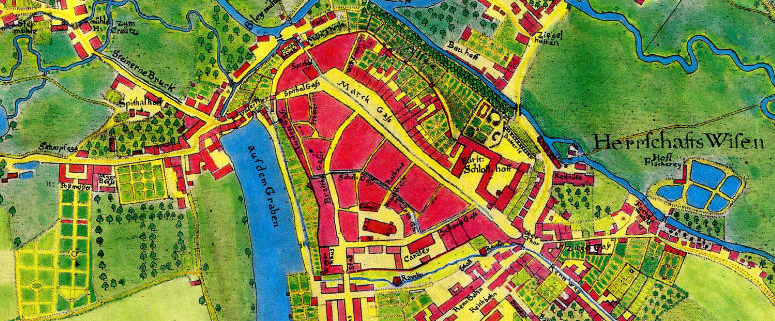

Zugegeben: Mit der vollständigen erhaltenen Stadtmauer in Nördlingen oder den mittelalterlichen Wehranlagen in Rothenburg ob der Tauber kann die Bayreuther Stadtmauer nicht mithalten. Dennoch wären so manche Städte stolz darauf, wenn sie behaupten könnten, dass heute noch zwei Drittel der historischen Wehranlage erhalten sind. Von einem kreisrunden Mauer-“Ring” kann man in Bayreuth nicht sprechen. Der Mauerverlauf ähnelt in seiner an die Landschaft angepassten Form eher an eine Glocke. Die Wehranlage um die Stadt Bayreuth wurde um das Jahr 1300 errichtet und in den Jahren 1448, 1457 und 1660 verstärkt. Hobby-Historiker Stephan Müller hat sich die Stadtmauer genauer angesehen.

Foto: Stephan Müller

Ein Graben vor der Mauer

Ob der davor gelagerte Graben mit Wasser – möglicherweise vom Roten Main und dem Sendelbach – gespeist wurde, lässt sich heute nur noch vermuten. Dass es diese Gräben gab, beweisen der ehemalige Straßenname “Am Graben” und eindrucksvoll der Garten des Hauses Friedrichstraße 5. Ein Blick hinter das Sterbehaus von Jean Paul verdeutlicht den deutlichen Höhenunterschied, der zwischen der Straße und dem Graben bestand.

Mauer an der Opernstraße vor Errichtung des Wittelsbacher Brunnens 1914. Foto: Bernd-Mayer-Stiftung.

Neben dem Mühltürlein und dem “Schanztor” neben dem Alten Schloss (Schloßberglein), die nur für Fußgänger zugänglich waren, gab es mit dem Oberen Tor und dem Unteren Tor nur zwei große Tore, die im Rahmen einer markgräflichen “Stadtverschönerung” im Jahr 1752 abgerissen wurden.

Das waren die Tore der Stadt

Markgraf Friedrich vergrößerte die Stadt, in dem er neue Tore errichten ließ, die allerdings nur Kontroll- und Zollfunktionen hatten. Gedenktafeln an der Badstraße 30 (Ziegelgässer Tor) und an der Richard-Wagner-Straße 34 (Eremitager Tor) erinnern an den erweiterten Stadtkern. Darüber hinaus gab es unter anderem das Brandenburger Tor, das Erlanger Tor (Erlanger Straße), das Moritzhöfener Tor (an der heutigen Jean-Paul-Straße beim “Gänsehügel”) sowie das Röthgasser Türlein, das aber möglicherweise mit dem ebenfalls erwähnten Cottenbacher Tor (etwa am Güterbahnhof) identisch ist.

Das Obere Tor führte im Mittelalter vom Markt zum heutigen Sternplatz. Es bestand aus einem inneren und einem äußeren Tor, zwischen denen es mehrere kleine Gebäude gab, die als Läden und Werkstätten benutzt wurden. Der innere Torteil der Wehranlage stand zwischen dem Schloss und der Schmiedgasse (Kanzleistraße) und wird als ein viereckiges mit Schiefer gedecktes Gebäude mit Flügeltüren beschrieben. Erwähnt wurden auch ein “Fallgatter” und “Palisaden”. Es wurde 1736 auf Befehl von Markgraf Friedrich abgetragen.

Einiges lässt sich nur noch aus alten Chroniken, Skizzen und Stadt-Stichen erahnen: Die Lage der ehemaligen Tore, die Türme, der Schwertelturm, der Teufelsturm “mit je zwei Hackenbüchsen und einer Büchse im Gerüst”, der ehemalige Pfeilturm bei der Stadtkirche “mit Armbrüsten, Pfeilen, Böcken und Bänken gefüllt”, der Pulver- oder Gefängnisturm und die ebenfalls durch einen Turm gekrönte Wächterwohnung am Mühltürlein. Von den ehemals sechs Wehrbefestigungen ist nur noch eine, der Diebsturm hinter der von-Römer-Straße (Zugang neben dem Café Händel in der Dammallee), erhalten.

Das Untere Tor stand in der heutigen unteren Fußgängerzone und war mit einer gewölbten und einer “Schlagbrücke” versehen. Daneben standen ein “Wacht- und Schützenhaus” sowie der “Pulver- und Gefängnisturm”. Hinter dem Wohnhaus der Wagner-Freundin Malwida von Meysenburg (Gedenktafel an der Ecke Dammallee/Dammwäldchen) stand der starke “Teufelsturm”. Auf dem Stadtbild des Küffnerschen Epitaphs von 1615 (in der Stadtkirche) ist er als klobiger Eckpfeiler der Stadtmauer zu erkennen.

Das Gemälde auf dem Küffner‘schen Epitaph von 1615 zeigt die zerstörte Stadtkirche (Stadtbrand 1605). Es ist aber noch das Rathaus (zerstört beim Stadtbrand 1621) zu sehen. Unmittelbar vor dem Schlossturm sieht man bereits ein Haus, dass auf die Stadtmauer gebaut wurde. Am ganz rechten Rand erkennt man den Teufelsturm.

Was von damals noch erhalten ist

Erhalten sind noch der viereckige “Schwertelturm” hinter dem ehemaligen Café Händel und zwei von drei Ravelins, die vor der Stadtmauer standen. Diese beiden Wachhäuser für die Soldaten, die die Tore schützen sollten, stehen noch heute in der Nähe der beiden Standorte des Unteren und Oberen Tores am Hohenzollernring (früher Firma Eisen-Ries) und im Garten des Hauses Maximilianstraße 9 (früher Siegelin und Buck), in dem Jean Paul seine erste Wohnstätte in Bayreuth fand.

Vom Garten des Miam Miam Glou Glou zu sehen. Der Rest eines Wappens der an einem Ravelin, also einem Wachhaus der Wachsoldaten hing. Foto: Stephan Müller.

Stadtmauer wird überflüssig

Mit der Einführung der Feuerwaffen verloren die Stadtmauern an Bedeutung. In Bayreuth führte dieser Umstand dazu, dass die komplette Wehranlage im Jahr 1745 an die Bürger verkauft wurde. In der heutigen Von-Römer-Straße (damals Judengasse) nutzten die Anwohner die Umschanzung als Außenmauer für ihre neuen Häuser.

Diese Idee war zu diesem Zeitpunkt nicht neu. Auf dem bereits erwähnten Stadtbild des Küffnerschen Epitaphs ist zu erkennen, dass schon mindestens 130 Jahre vorher ein einzelnes Haus auf die Stadtmauer gebaut wurde. Durch die Aufschüttung des Grabens wurden in Richtung Dammallee weitere Baugrundstücke geschaffen, die den immer noch vorhandenen Mauerring verschwinden ließen.

Foto: Stephan Müller

Reste werden wieder freigelegt

Erst der Bau des Hohenzollernrings in den siebziger Jahren und die Häuserabrisse in der Dammallee (Kegelbahn und Textilreinigung Wild) vor etwa 15 Jahren wurden wieder große Teile der Stadtmauer freigelegt. Damit endete das fast zwei Jahrhunderte lange Mauerblümchendasein der alten Wehranlage.

Ebenfalls umfunktioniert wurde die Stadtmauer im Bereich des Schloßbergleins und der Opernstraße. Das Mauerwerk bietet heute den Hintergrund für den Wittelsbacher Brunnen, der 1914 (mit vier Jahren Verspätung) zum 100-jährigen Anschluss Bayreuths an das Königreich Bayern errichtet wurde. Westlich neben dem mächtigen Alten Schloss, in dessen Bereich kein Mauerring notwendig war, zog sich die Befestigung entlang der heutigen Kanalstraße bis zum heutigen Hohenzollernring entlang. Dort könnte es – ähnlich wie am Hohenzollernring im Bereich der Frauengasse – teilweise eine in diesem Bereich wichtige Doppelmauer gegeben haben, die einen Verteidigungsgang möglich machte. Im Stadtbuch von 1464 heißt es, dass die “Viertelmeister” die Stadtmauer regelmäßig begehen mussten.

Foto: Stephan Müller

Dass diese jedoch nicht überall begehbar war, erkennt man bei einem Spaziergang durch den Hof der Regierung von Oberfranken zwischen der Ludwigstraße und der Kanzleistraße. Neben dem schönen Präsidentengarten und in den Hinterhöfen des evangelischen Dekanats und dem Pfarrhaus ist die hohe Wehranlage in über sechs Jahrhunderten unverändert geblieben.

Ein inzwischen abgerissener Teil der Stadtmauer im Hof der Regierung von Oberfranken. Foto: Archiv Stephan Müller.

Text: Stephan Müller