Zuletzt aktualisiert am

Geschichte

Bayreuths Graben – Als ein Stadtteil dem Stadtkern weichen musste

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 26 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller dem Graben.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 26 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller dem Graben.

Bayreuther Graben – vor den Stadtmauern

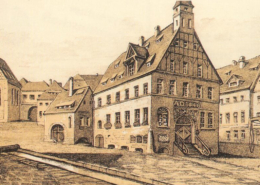

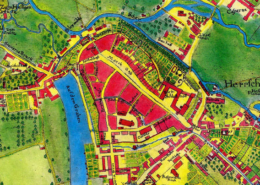

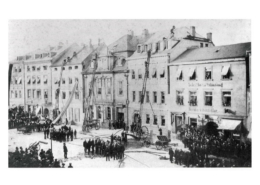

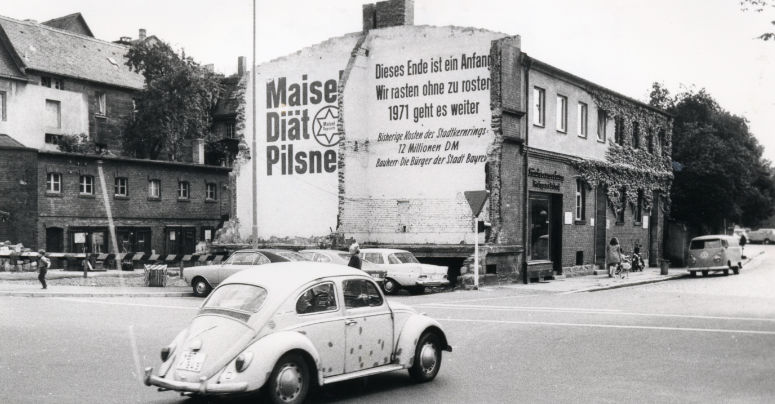

Den alten Stadtteil “Graben” direkt vor der Bayreuther Stadtmauer gibt es nicht mehr. Die Wolfsgasse, einige Häuser an der Erlanger Straße, wie der “Eck-Schobert” oder die Bäckerei Hammon, und viele Gebäude am “Graben” fielen dem “Generalverkehrsplan der Stadt Bayreuth” und damit der Spitzhacke zum Opfer.

Im Mittelpunkt des Generalverkehrsplans, der dem Stadtrat im September 1963 von dem Verkehrsplaner Dr. Hellmut Schubert vorgestellt wurde, stand der Bau vierspurigen Stadtkernrings mit dem Hohenzollernring, dem Wittelsbacherring und der Cosima-Wagner-Straße.

Wolfgasse in den 70er Jahren. Foto: Archiv Bernd Mayer.

Baumaßnahmen zur Erweiterung der Innenstadt

Im Jahr 1966 feierten die Bayreuther das Richtfest für das (“Ring”)-Hochhaus am Josephsplatz und nahmen die Bauarbeiten im Bereich der Dürschnitz zur Kenntnis:

“Alle Baumaßnahmen dienen der Erneuerung und Erweiterung der Bayreuther Innenstadt, die in wenigen Jahren in ihrem Nordteil von dem dann zur Selbstverständlichkeit gewordenen Hohenzollernring – einer vierspurigen Autostraße – umschlossen sein wird”, teilte die Stadt Bayreuth ihren Bürgern mit.

Am 24. Juli 1968 wurde das 675 Meter lange Teilstück des Hohenzollernrings zwischen Wieland-Wagner-Straße und Josephsplatz dem Verkehr übergeben, ehe es dann für die Fertigstellung des Stadtkernrings zwischen Josephsplatz und Moritzhöfen aber so richtig “ans Eingemachte” ging.

Stadtmauergraben mit Rotem Main

Doch schauen wir vorher erst einmal gut hundert Jahre zurück. Der mit dem Mühlkanal vereinigte Rote Main floss bis zu seiner weiteren Begradigung im ersten Weltkrieg ursprünglich durch den “Stadtmauergraben”, der dem kleinen Stadtteil seinen Namen gab.

Auf dem damaligen Flussbett stehen heute die Rotmainhalle, das Verwaltungsgebäude der Brauerei Maisel und ist der Parkplatz des Herzogkellers angelegt. Der Rote Main schlängelte sich in seinem natürlichen Bett ganz nahe an der mächtigen Stützmauer des Herzogkellers vorbei und zog dann eine Schleife zur Herzogmühle, in deren Nebengebäuden noch heute die Glaserei Sturm untergebracht ist.

Dem Stadtkernring musste alles weichen

Doch zurück zum “Graben”: Für die Fertigstellung des Stadtkernrings zwischen Josephsplatz und Moritzhöfen musste quasi alles weg. Die Ludwigsbrücke an der Bahnhofsstraße, für die die “Mainüberdachung” mit Annecyplatz gebaut wurde, oder auch das alte Kolpinghaus, das etwa an der heutigen Haupteinfahrt zum Rathausparkplatz stand.

Darüber hinaus fielen in der Wolfsgasse, wie die Wirtschaft “Wolfsschlucht” oder im “Graben”, wie die Gaststätte “Am Schlachthof”, zahlreiche historische Häuser mit vielen Geschäften und Wirtschaften der Spitzhacke zum Opfer.

Zwischen der Erlanger Straße und der Austraße erwischte es das schöne Fachwerkhaus mit dem berühmten “Eck-Schobert” und die Bäckerei Hammon. Die Wolfsgasse wurde als Zufahrtsstraße für die Parkplätze hinter den Neubauten am Wittelsbacherring neu angelegt. Der “Graben” ist als Stadtteil und Straße komplett verschwunden.

Stephan Müller

Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.