Bayreuths “Neuer Weg” – Die ehemalige Armensiedlung

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 27 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller dem “Neuen Weg”.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 27 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller dem “Neuen Weg”.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 26 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller dem Graben.

bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller hat zusammengestellt, wie Christian Ernst in den Krieg zog und siegreich mit einem Beutestück nach Bayreuth zurückkehrte.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 25 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller der Bayreuther Altstadt.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 25 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller der Bayreuther Altstadt.

Erst im 19. Jahrhundert wurde die “amtliche Bezeichnung” von “Altenstadt” in “Altstadt” umbenannt. Der Ortsname bedeutete “zur alten Statt oder Stätte” und hatte nichts mit einer “Stadt” zu tun. Die “Altstadt” wurde 1840 als in die Stadt Bayreuth eingemeindet.

Die Altenstadt gehörte “Urpfarrei” in Bindlach. Es ist belegt, dass die Altenstädter dem Bischof von Würzburg den “Zehnt” abzuliefern hatten. So musste der Ort also schon vor der Gründung des Bistums Bamberg im Jahr 1007 existiert haben. Dies gilt auch für Mistelgau, Bindlach, Gesees oder St. Johannis.

Die Tankstelle in der Altstadt 1956. Foto: Archiv Bernd Mayer

Der Begriff “Zehnt” bezeichnet eine etwa zehnprozentige Steuer des Bodenertrags und Viehbestandes an religiöse oder weltliche Institutionen. Die Abgabe war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit üblich. Dies beweist leicht, dass das Dorf “Altenstadt” erheblich älter als der Stadtkern von Bayreuth ist.

Die Altenstadt war ursprünglich ein Dorf mit einer dem St. Nikolaus geweihten Kirche und mehreren Kapellen. Die St. Nikolauskirche und die Wolfgangskapelle standen am so genannten “Kirchhügele” an der Ecke St. Nikolausstraße / Eichelweg.

In der Altenstadt standen die Wolfgangskapelle und eine Kirche, die dem St. Nikolaus geweiht war. Am so genannten Kirchhügel, an der Ecke St. Nikolausstraße / Eichelweg, erinnert ein Gedenkstein an die Nikolauskirche. Foto: Stephan Müller.

Nikolauskirchen wurden meist an Altstraßen errichtet. Der Ort lag nahe an der “Hohen Straße”, die von Bamberg über Königsfeld und Hollfeld kommend über das Fichtelgebirge hinweg nach Böhmen führte. Mit der “Hohen Straße” kreuzte sich in der Nähe des “Roten Hügel” eine von Creußen kommenden Altstraße, die über Schreez, Destuben, Saas und Jakobshof über Mosing in Richtung Kulmbach führte.

Dieser alte Handelsweg führte vermutlich direkt durch Altenstadt. Mitten im Dorf führte sehr wahrscheinlich ein Holzsteg über die Mistel über die möglicherweise Hezilo von Schweinfurt im Jahre 1003 von seiner zerstörten Burg Creußen zu seinen Besitzungen nach Kronach geflohen ist. Ein “Nachfolgemodell” dieser Brücke führt heute bei der Brauhofstraße über den Mistelbach.

Früher nahm man an, dass zum Schutz des wichtigen Flussübergangs ein Turmhügel, mit einem für die Zeit zwischen 900 und 1100 typischen Wehr- und Wohnturm, gestanden sein könnte. Dies konnte nach Ausgrabungen durch das Landesamt widerlegt werden. Die Gräben, Mauerreste und Wälle deuten aber zumindest auf eine Befestigung von Altenstadt hin. Nicht umsonst gibt es in der Altstadt die “Wallstraße”.

Durch den Hussiteneinfall am 6. Februar 1430, also dem Angriff der Anhänger des Reformators Hus, der in Konstanz auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wurde, wurden in Bayreuth fast alle Urkunden verbrannt, so dass die Beziehung der “Altenstatt” zu Bayreuth nach wie vor noch viele Fragen aufwirft.

Der Lettenhof beherbergt heute das Landwirtschaftliche Museum in der Adolf-Wächter-Straße und wurde durch das Backofenfest bekannt. Das Foto zeigt ein Familienfoto der Familie Richter. Das Foto entstand 1917 und wurd dem Familienvater Johann Richter im 1. Weltkrieg an die Front geschickt. Den jüngsten Sproß, Heinrich Richter, erlebten viele Bayreuther Generationen als Verkehrserzieher an den Jugendverkehrsschulen am Kolpingplatz und an der Albrecht-Dürer-Straße. Foto: Archiv Horst Richter.

Fest steht allerdings, dass die Bayreuther vor dem Bau der Stadtkirche nach einem Spaziergang über den Kirchweg, der entlang der heutigen Erlanger Straße führte, die Gottesdienste in der Altenstadt besuchten. So heißt es im Landbuch von 1421 “Item die Hauptkirche und die Pfarr zw peyrreute ist aus dem Gotzhaws des Hl. Bischofs St. Nikolaus entsprossen und wiewol dann die Pfarr peyr Reut genannt ist.”

Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 24 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller unter anderem dem Bayreuther Stadtteil Mosing.

Nichts mit Moos hat der Ortsteil Mosing (die dortige Gaststätte nennt sich “Moosing”) zu tun. Oberobsang beziehungsweise Mosing wird im Landbuch von 1398 noch in seiner ältesten Namensform “Asangen” genannt. Daraus geht hervor, dass dies ein Ort war, der durch “Absengen und Abbrennen von Wald” entstanden ist.

Im Jahre 1403 tritt dann der Name “Masang” urkundlich auf. Aus “zum Asang” wurde im Sprachgebrauch also Masang. Somit handelt es sich mit Mosing also um einen echten “Rodungsnamen”, die zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert gerne benutzt wurden.

Mosing und Oberobsang. Foto: Stephan Müller

So auch der Name der Stadt Bayreuth. Baireuth bedeutet die Rodung der Baiern. Für das “Y” im Namen der Stadt und des Königsreichs sorgte König Ludwig I. viele Jahrhunderte später.

An Mosing führte ein alter Handelsweg vorbei. Er führte von Obernschreez über Rödensdorf, Destuben, Saas in die Alt(en)stadt und von dort aus über den Rabenstein und “Rothenhügel” nach Mosing/Oberobsang.

Das kleine Dorf hat sich vermutlich erst gebildet, als Reiter, Soldaten und Kaufleute schon lange Zeit diese alte – sicher ausgefurchte – Straße durch dieses Gelände oder einen noch bestehenden Wald benutzten. Die wenigen Höfe wurden wohl erst durch die Altstraße und die Lage auf der breiten Hochterrasse über das Maintal errichtet.

Im Landbuch von 1398 war von “fünf Gute in Asangen” die Rede. Daran hat sich Jahrhunderte lang kaum etwas geändert. Der Bayreuther Stadtchronist König vermerkt 1780 immer noch nur “2 ganzen und 3 Drittelshöfen”.

Er schreibt auch, dass es noch drei Hintersassen-Wohnungen (von Dienstleuten) gab und die Einwohner Mitbürger der Residenzstadt Bayreuth sind. Zwischen diesen historischen Aufzeichnungen gab es ein großes Unglück. Der Chronist Friedrich König berichtet, dass im Jahr 1518 das ganze Dorf abbrannte, wobei eine Bäuerin “so beschädigt worden”, dass sie den dritten Tag darauf verstarb.

Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.

Unteroffiziersrennen am Lainecker Exerzierplatz 1907. Foto: Stadtarchiv Bayreuth

Im Manns-Bräu vor 100 Jahren. Foto: Archiv Stephan Müller

Sepp Förstl, Reiter bei dem 6. Königlich Bayerischen Chevaulegers-Regiment . Foto: Archiv Stephan Müller

Der Reiter Brunnen am Sternplatz. Foto: Stephan Müller

Die Aufschrift auf dem Brunnen macht jedoch nachdenklich. “Zu Erinnerung an das Kgl. Bayer. Chevaulegers Regiment und dem Gedächtnis seiner Toten, die freudig ihr Leben für König und Vaterland hingaben”. Wenn man sich überlegt, dass die Bayreuther 1866 als bayerische Kavllerie gegen die Preußen gekämpft haben, vier Jahre später zusammen mit den Preußen im Deutsch-Französichen Krieg waren und von 1914 bis 1918 im 1. Weltkrieg für den Deutschen Kaiser kämpften, handelt es sich schon um eine sehr makabere Feststellung. Aus den ersten Weltkrieg kehrten neun Offiziere, neun Unteroffiziere und 79 Chevaulegers nicht nach Bayreuth zurück.

Auch Sepp Förstl, der seine Anna geheiratet hatte und sich von 1908 bis 1912 über vier fröhliche Kinder freuen konnte, musste ab 1914 im 1. Weltkrieg dienen. Nicht mehr als leichter Reiter, sondern als Mineur. Anna blieb mit Konrad, Margarethe, Otto und Josef in Bayreuth zurück.

Sepp Förstl mit seiner Frau Anna und den Kindern. Foto: Archiv Stephan Müller

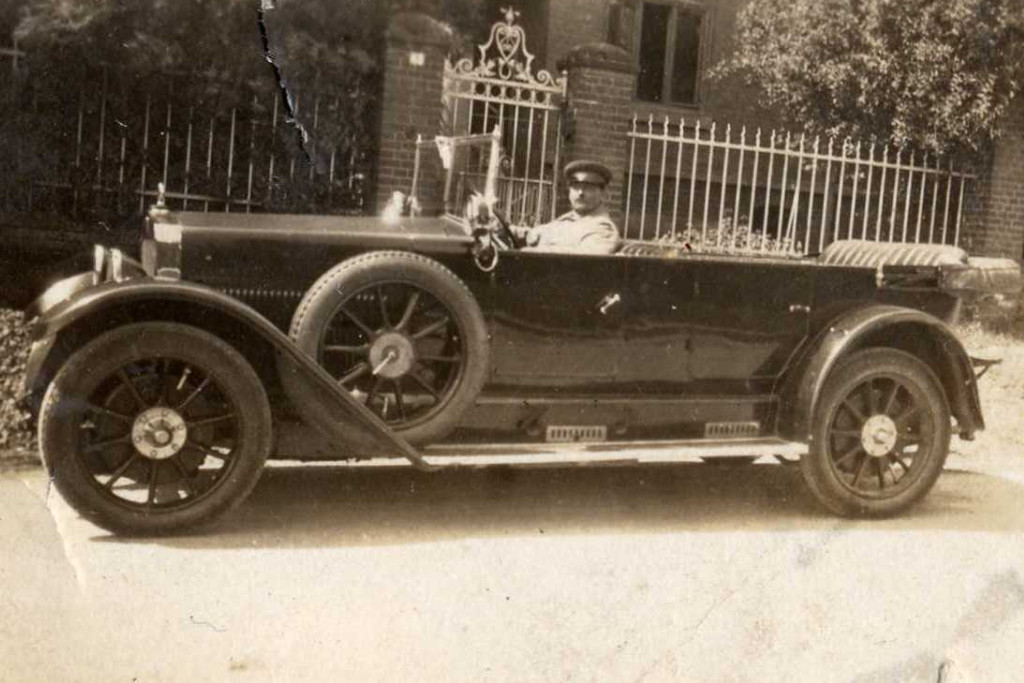

Joseph Förstl hatte Glück. Er kam unbeschadet aus dem Krieg heim. In Bayreuth bekam er ein Anstellung als Kutscher und Gärtner bei der Familie Teuscher, die eine Bonbonfabrik im “Prinzessinnenhaus” in St. Georgen betrieben. Als die ersten Autos in Bayreuth einzogen, wurde aus dem Kutscher ein Chauffeur mit Mütze. Er war der Fahrer von Teuschers Schwiegersohn Wilhelm Koch, der nicht nur die “Zuckerfabrik” übernahm, sondern auch Präsident der Industrie- und Handelskammer war.

Der Kunz, die Gretel, der Otto und der Sepp hatten als Kinder ein glückliches Leben im Prinzessinenhaus. Im Nebengebäude hatten sie eine große Wohnung, einen riesigen Garten und in den Fässern der Bonbonfabrik gab es immer Reste zum “Lutschen”. Wilhelm Koch behandelte die vier Förstls-Kinder wie seine eigenen. So bekamen sie von “Herrn Koch” – so wie er es bei seinen gleichaltrigen Kindern handhabte – immer eine Mark oder fünfzig Pfennige, wenn sie gute Noten nach Hause brachten.

Sepp Förstl als Chauffeur. Foto: Archiv Stephan Müller

Text: Stephan Müller

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 23 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller unter anderem den Bayreuther Stadtteilen Wilhelmshöhe und Schwedenbrücke.

C’est bon, c’est bon, Geramont, Geramont! Diese Werbung des französischen Weichkäses – und der Hinweis, dass “er gut ist” kennt jeder. Kaum jemand weiß jedoch noch, dass es in Bayreuth das “C’est-bon-Tal“ gab und natürlich auch noch heute – zwischen dem Röhrensee und dem “Finsteren Weiher” gibt.

Durch das “gute Tal” fließt der Aubach. An der Einmündung des von Süden zulaufenden Finsterweihergrabens schwenkt er nach Norden und fließt im Röhrenseepark durch das „C’est-bon-Tal“ in den Röhrensee. Am südlichen Ende des Tales wurde ein Pumpwerk errichtet, das für die erste elektrische Straßenbeleuchtung ab 1893 den Strom lieferte und auch für die Bayreuther Wasserversorgung wichtig war. Heute befindet sich an dieser Stelle der Streichelzoo des Röhrenseeparks.

Die Ortsteile Chauseehaus (Rollwenzelei) und “C’est-bonl“ im “Alphabetischen Register über sämtliche Ortsbenennungen in Oberfranken von 1842”. Repro: Archiv Stephan Müller.

Im Jahr 1891 erschien in der in der Bayreuther Verlagsbuchhandlung Carl Giessel das jeweils auf den aktuellen Stand gebrachte Büchlein „Bayreuth. Darin ist zu lesen:

“In Folge des erhöhten Wasserverbrauchs wurde von den Gemeindegremien die Gewinnung weiteren Wassers durch Nutzbarmachung des Grundquellwassers im C‘est bonTale in Aussicht genommen und ist zu diesem Zwecke das Wasserversorgungsbüro im königl. Staatsministerium um Erstattung eines Gutachtens ersucht worden. Voraussichtlich wird im Laufe des heurigen Sommers die Ausführung einer Pumpstation, durch welche die Einführung des C’est bon – Wassers in die bestehende Saaser – oder Spänflecker Leitung bewirkt wird, in Angriff genommen.

Am Südende des C’est-bon-Tal, auch das gehört zu Bayreuths Geschichte, kam es zu einem tragischen Ereignis. Am 12. April 1945, also zwei Tage bevor die US-Armee die Stadt einnahm, wurde unmittelbar vor dem Kriegsende noch deutsche Soldaten von der Wehrmacht standrechtlich erschossen.

Wenn wir das C’est-bon-Tal stadtauswärts in Richtung Studentenwald verlassen, kommen wir an einem kleinen Hügel – der “Wilhelmshöhe” – vorbei. Der Hügel ist nicht nach einem preußischen König oder nach einem deutschen Kaiser benannt, sondern nach einem verdienten Bayreuther, der sich in den 50er und 60er Jahren als Vorsitzender des “Verschönerungsvereins” um die Parkanlage Röhrensee verdient gemacht hat.

Die Wilhelmshöhe am Südende der Parkanlage Röhrensee ist nach Wilhelm Fohrbeck benannt. Foto: Stephan Müller.

So organisierte Wilhelm Fohrbeck als Vorsitzender des Bayreuther Verschönerungsvereins nicht nur einmal das “Lichterfest” am Röhrensee, das bis zu 10.000 Bayreuther besuchten, sondern sorgte auch für die Erweiterung der Röhrensee-Anlagen bis zur Thiergärtner Straße und der nach ihm benannten “Wilhelmshöhe”. Am 4. Juni 1969 bekam Willhelm Fohrbeck für sein Lebenswerk um die “Verschönerung von Bayreuth” den Goldenen Ehrenrings der Stadt Bayreuth durch Oberbürgermeister Hans Walter Wild. Wenn wir von der “Wilhelmshöhe” weiter stadtauswärts gehen, kommen wir an der “Schwedenbrücke” und am “Studentenwald” vorbei.

Wilhelm Fohrbeck erhielt den Goldenen Ehrenring der Stadt Bayreuth. Foto: Stephan Müller.

Der Begriff der “Schwedenbrücke” kommt aus dem 30-jährigen Krieg. Nach den in der Universtiät Bayreuth aufbewahrten Manuskripten des Justizrates und Stadthistorikers Johann Sebastian König, befand sich im 17. Jahrhundert an der Stelle der “Neue Weiher” mit einem Damm. In den Aufzeichnungen ist zu lesen:

“In der Mitte dieses Dammes befindet sich die Weiher-Docke oder der Ablaß in der Form eines großen langen Gewölbes, welches so geräumlich, daß sich in dem 30-jährigen Krieg einmal ein halb Hundert Reiter darinnen verbergen können.”

Heute gibt es dort die beiden Kleingartenanlagen “Schwedenbrücke” und “Exerzierplatz”. Das Gelände wurde von etwa 1890 bis zum Ende des 1. Weltkrieges als einer von mehreren Exerzierplätzen des Bayreuther Chevaulegers-Regiments genutzt.

Maifeier in der Kleingartenanlage Exerzierplatz. Foto: Stephan Müller.

Der Name des Studentenwaldes ist leicht erklärt: Angeblich war das Wäldchen ein beliebtes Ausflugsziel für die Lateinschüler und kurzzeitig auch für die Studenten der ersten Bayreuther Universität in der “Postei” an der Friedrichstraße. Es soll sogar Markgraf Friedrich gelegentlich bei einem Picknick dort mit dabei gewesen sein.

Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 22 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller den Bayreuther Stadtteilen St. Johannis, Laineck, Eremitenhof und Rodersberg.

Der “Altentrebgastplatz” vor der St. Johanniser Kirche deutet schon darauf hin, dass der im Jahr 1939 eingemeindende Stadtteil St. Johannis früher “Altentrebgast” genannt wurde. Es ist urkundlich belegt, dass die nach Bayreuth eingemeindeten Ortschaften Seulbitz (Silewize) und St. Johannis (Altentrebgast) älter als Bayreuth sind.

So ist Altentrebgast in den in den Giechburg-Verträgen festgehalten. Dabei handelt es sich um eine Schlichtung von Kaiser Konrad III. in einem Streit zwischen dem Bistum Bamberg und den Grafen von Andechs. In den Veträgen heißt es “Vetus Trebegast non aedificabitur in castrum”. “Alt Trebgast darf nicht wieder zu einer Befestigung aufgebaut werden”. Das bedeutete, dass die Burganlage, die im frühen Hochmittelalter von den Schweinfurtern in Auftrag gegeben wurde, dem Verfall preisgegeben war.

Luftaufnahme vom Bayreuther Stadtteil St. Johannis. Foto: Stadt Bayreuth

Der Standort dieser Burg wurde durch Grabungen von Björn-Uwe Abels und Hans Losert nachgewiesen. Die beiden Historiker untersuchten Festungsreste zwischen dem heutigen St. Johannis und Laineck am Fuße des Rodersberg. Die Ausgrabungen bewiesen, dass es sich um eine für das Frühmittelalter sehr große ovale Anlage handelte. Eine Befestigung, bei der es sich mit 300 x 200 Metern Ausdehnung um eine der größten frühmittelalterlichen Wehranlagen in Franken handelte. Die entdeckten Bauweisen, mit denen die Zeitstellung der Burg ermittelt werden kann, reichen vom 9. bis zum 12. Jahrhundert.

Umstritten ist, ob die “Schleifung” Altentrebgasts um 1260 der Anlass zur Gründung von Bayreuth sein könnte. Möglicherweise haben die Andechser darauf hin eine Burg im Bereich des heutigen “Alten Schlosses” in Bayreuth errichtetet. Zumindest würde die Verlegung des Fernhandelszuges von Altenstadt in die neue Siedlung Bayreuth darauf hindeuten.

Kirche St. Johannis. Foto: Stephan Müller

Die Bezeichnung Altentrebgast als für das heutige St. Johannis steht in enger Beziehung zu dem Gehöft “Trebgast auf`n Hoff” der Familie Imhoff.

Zu seinem Lehen Colmdorf, das Johann Imhoff der Ältere aus Kulmbach 1422 erhalten hatte, bekam er im Jahre 1441 die Belehnung für das Gehöft Trebgast. Im Jahr 1538 wird der Imhoff´sche Besitz im Landbuch als “Neues Schlösschen” und um 1540 auch als “Ritterbehausung” bezeichnet.

Der in markgräflichen Diensten stehende Georg Imhoff nannte sich ab 1576: “Ich, Georg Imhoff zu Altentrebgast auf’m Hoff, itzt Sanct Johanns genannt”. Andere Historiker bezeichnen den Dorfnamen “Altentrebgast” jedoch als eine Erfindung aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ganz genau wird es sich wohl nicht mehr klären lassen.

Ansicht Laineck von 1930. Foto: Archiv Bernd Mayer

Eine weitere erheblich kleinere Burganlage stand wohl an der Stelle der heutigen St. Johanniser Kirche. Den Fußweg hinter der Kirche deutet Hübsch als alten Burggraben. Vor einigen Jahrzehnten wurde spekuliert, dass sich die Burg “Altentrebgast” an Stelle der heutigen Gaststätte am Rodersberg befand. Die interessanten Kellerräume werden den “Schützen von Laineck” zugeordnet.

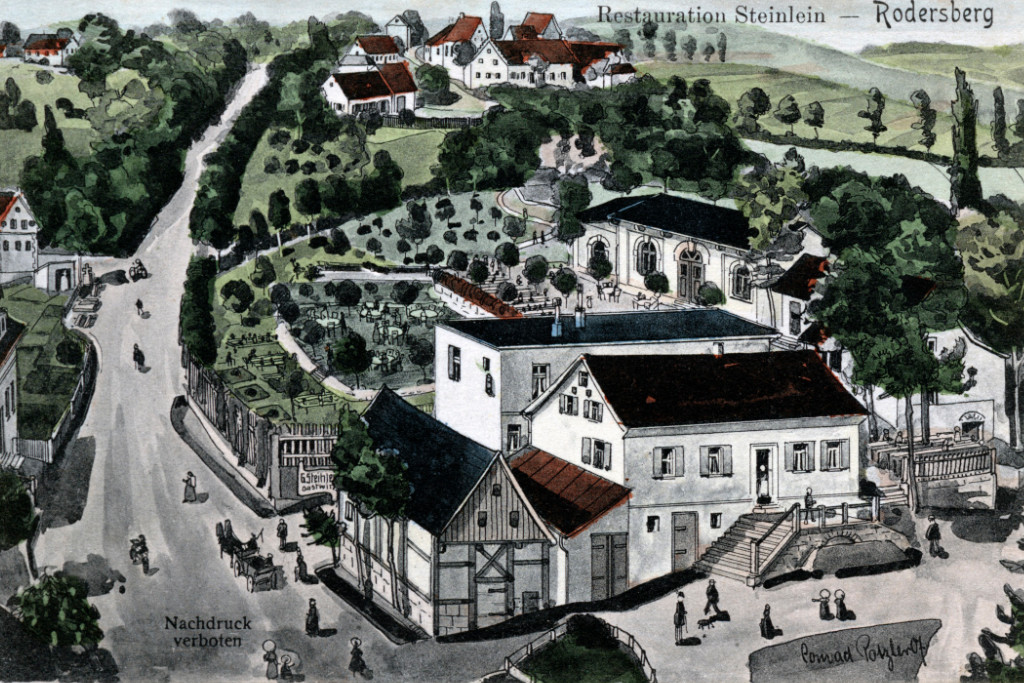

Dieses im Jahr 1149 erwähnte Ministerialen-Geschlecht stand in einem Lehensverhältnis zu den Grafen von Andechs beziehungsweise von den Herzogen von Meranien, die als Gründer von Bayreuth gelten. Sie residierten in dem nahe der Steinach gelegenen Schloss und wohl auch auf einer Burganlage, an dessen Stelle sich heute die Gaststätte am Rodersberg befindet. Das von der Adelsfamilie bewohnte Eck war der Bergvorsprung auf dem Rodersberg.

Laineck ist als heraldischer Name “zum Löweneck” nach lewe, lew, leuwe (für den Löwen) und ekka (Ecke, Kante, Anhöhe) zu deuten. Der Name wurde vom 14. bis zum 17. Jahrhundert unter folgenden Bezeichnungen erwähnt. Lewenek (1312), Lebeneke als Beiname der Schützen von Laineck (1318), zu Lewnecke (1398), Leynekce (1402), Leinecke (1408), Leuneck (1416), Leineck (1422) und Laineck (1692).

Rodersberg Bayreuth um 1915. Foto: Archiv Bernd Mayer

Im Landbuch von 1398 heißt es vom Dorf Laineck “der Zehent uf der Burg ist der Bayreuther Spitalmesse”. Dort ist auch der bäuerliche Ansitzer Conrad Roder genannt, nach dem der Rodersberg benannt ist.

Der Ortsteil Eremitenhof hat seinen Namen natürlich aufgrund der Nähe zur Eremitage. Dort spielten die Bayreuther Markgrafen das Leben von Eremiten nach: So hielten sich die sonst so verwöhnten Markgrafen tagsüber mit braunen Kleidern, Strohhut, Flaschenkürbis und Stab wie Einsiedler in einem der Pavillons auf, die im Wald aufgebaut wurden. Allein, wie es sich für einen Eremiten gehört. Gegessen wurde mit hölzernen Löffeln. Auf Grund dieses Pseudo-Eremitenlebens erhielt die Parkanlage schon früh den Namen Eremitage. Am Abend kehrten Markgraf und Markgräfin aber dann doch lieber zum fürstlichen Leben zurück und ließ sich das Dinner im Schloss servieren.

Eremitenhof Bayreuth. Foto: Archiv Bernd Mayer

Über 200 Jahre kann man sich schon seine Speisen im “Eremitenhof” servieren lassen. Das älteste Dokument, dass den ursrpünglich landwirtschaftlichen Hof auch als Wirtshaus belegt, trägt die Jahreszahl 1814. Die Familie Strömsdörfer übernahm Landwirtschaft und Wirtshaus im 1869. Der Eremitenhof wird in der vierten Generation von der Familie geführt.

Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 20 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller dem Stadtteil Kreuz.

Bayreuther Tagblatt

Tunnelstraße 15

95448 Bayreuth

Die Redaktion

Telefon: +49 921 / 99 00 99 45

E-Mail: redaktion@bayreuther-tagblatt.de

Das Kunden- & Verkaufsmanagement

Telefon: +49 921 / 99 00 99 47

E-Mail:verkauf@bayreuther-tagblatt.de

Die Magazinredaktion

Telefon: +49 921 / 99 00 99 48

E-Mail: magazin@bayreuther-tagblatt.de