150 Jahre Wahnfried

„Hier wo mein Wähnen Frieden fand – Wahnfried – sei dieses Haus von mir benannt“. So lautet der Taufspruch Richard Wagners für sein erstes und einziges eigenes Wohnhaus, den er an der Vorderseite des Hauses hat eingravieren lassen. Es ist das Motto seines Lebensabends.

Gebaut mit massiver finanzieller Unterstützung des königlichen Gönners und Mäzens Ludwig II. von Bayern, war es Wagners Heimstätte während seines letzten, bedeutungsvollen Lebensjahrzehnts. Hier vollendete er am 21. November 1874 mit der Partitur der Götterdämmerung das unvergleichliche Riesenwerk der Festspiel-Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Hier komponierte er große Teile seines „Weltabschiedswerks“, des „Bühnenweihfestspiels“ Parsifal. Von hier aus leitete er den Bau des Festspielhauses und die Vorbereitungen für die ersten Festspiele 1876 mit der Uraufführung des Ring und 1882 des Parsifal. Hier fanden die ersten Solistenproben statt, hier wurde an Weihnachten 1878 das Parsifal-Vorspiel uraufgeführt, und nicht zuletzt wurde es der Ort der Verwirklichung von Wagners „Wähnen“, seinem sehnsuchtsvollen Wunsch nach der Einheit von künstlerischem Schaffen und privater Geborgenheit im Schoß der Familie.

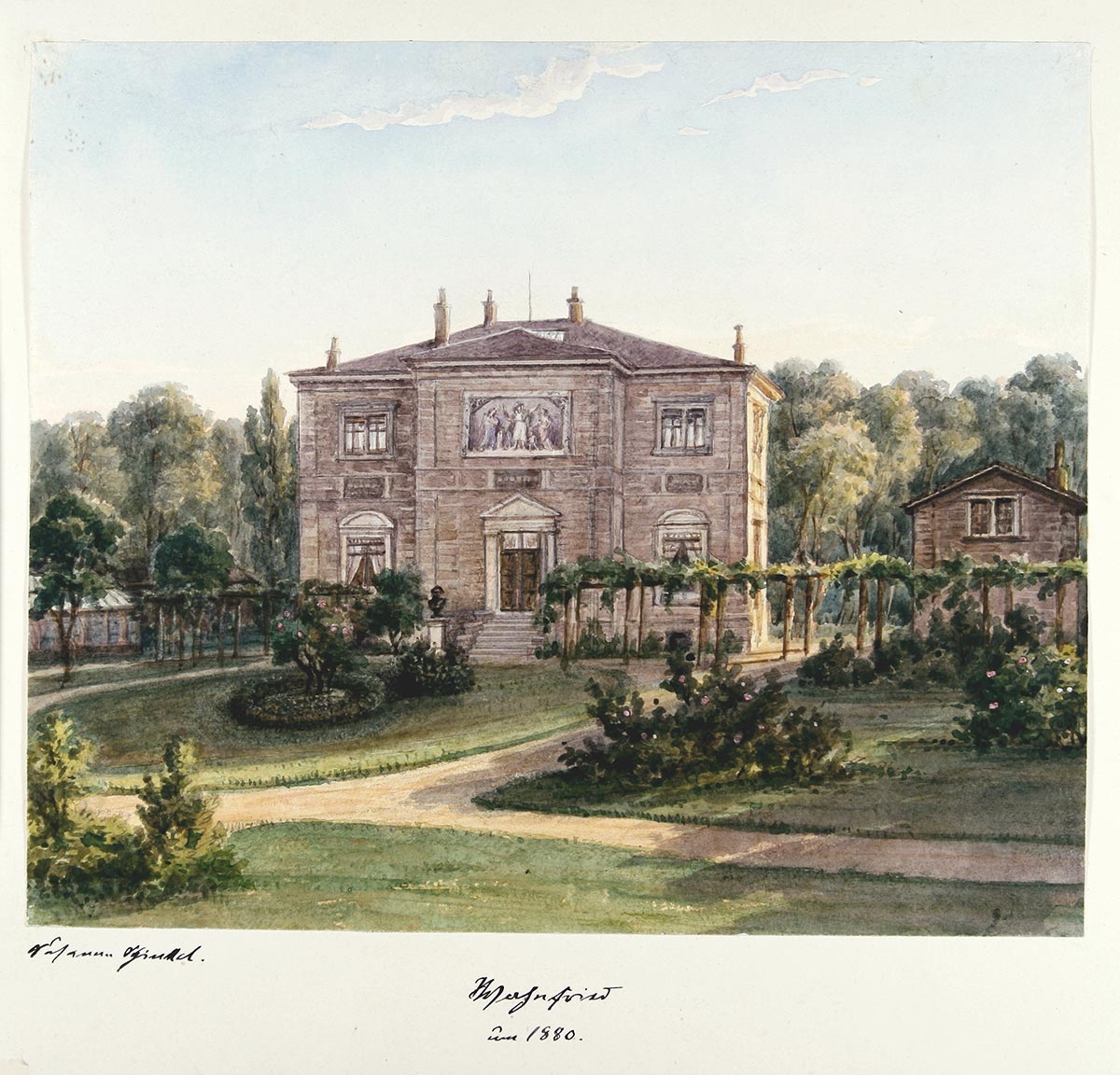

Bevor das Haus aber Wagners „Wahnfried“ werden konnte, nannte er es wegen der vielen Schwierigkeiten und Konflikte während der Bauzeit bevorzugt „Ärgersheim“. Welcher Bauherr würde das nicht kennen? – Als Wohnhaus mit weitläufigem Parkgrundstück aus heutiger Sicht luxuriös, ist es für das späte 19. Jahrhundert ein durchaus typisches, großbürgerliches Künstlerheim mit entsprechend repräsentativer Erscheinungsbild. Nach dem Vorbild der Renaissance-Villen Andrea Palladios wurde es vom Bauinspektor Wilhelm Neumann geplant und von dem Bayreuther Architekten Carl Wölfel ausgeführt. Typisch ist die symmetrische dreigliedrige Fassade mit vorspringendem Mittelrisalit und die Rotundenapsis auf der rückwärtigen Gartenseite. Das Grundstück am Hofgarten hatte Wagner von einem Louis (Ludwig) Stahlmann erworben, die Inneneinrichtung entwarf der berühmte Münchner „Designer“ (würde man heute sagen) Lorenz Gedon.

Ursprünglich war der Einzug für den 3. Mai 1874 vorgesehen, dem 10. Jahrestag der „Errettung“ Wagners durch Ludwig II. Tatsächlich erfolgte der Umzug aus dem Haus an der Dammallee dann aber schon 4 Tage früher. „Zum letzten Glück“ nannte Wagner das Haus, bevor es am 4. Mai nach dem hessischen Örtchen „Wanfried“ seinen endgültigen Namen erhielt. Drei Tage später formulierte Wagner dann den Taufspruch.

Zu Wagners Lebzeiten wechselte die Atmosphäre des Hauses zwischen Extremen, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten: turbulente Lebendigkeit im Frühjahr und Sommer, stets mit vielen Gästen, lag es in den Herbst- und Wintermonaten, welche Wagner mit seiner Familie in der mediterranen Milde Italiens zuzubringen pflegte, zumeist einsam und still da.

Eigentlich wurde es später in noch höherem Maße das Haus Cosima Wagners, die ihren Mann um fast 50 Jahre überlebte und erst 1930 hier verstarb. So wurde das Haus zum gleichsam mythischen Ort, aber auch zum Zentrum des „Bayreuther Kreises“ und dessen ideologischer Indienstnahme Wagners. So erscheint es beinahe folgerichtig, dass auch der bereits seit 1923 eng mit Winifred Wagner befreundete Wagnerianer Adolf Hitler hier mit freundlichstem Familienanschluss ein und aus ging.

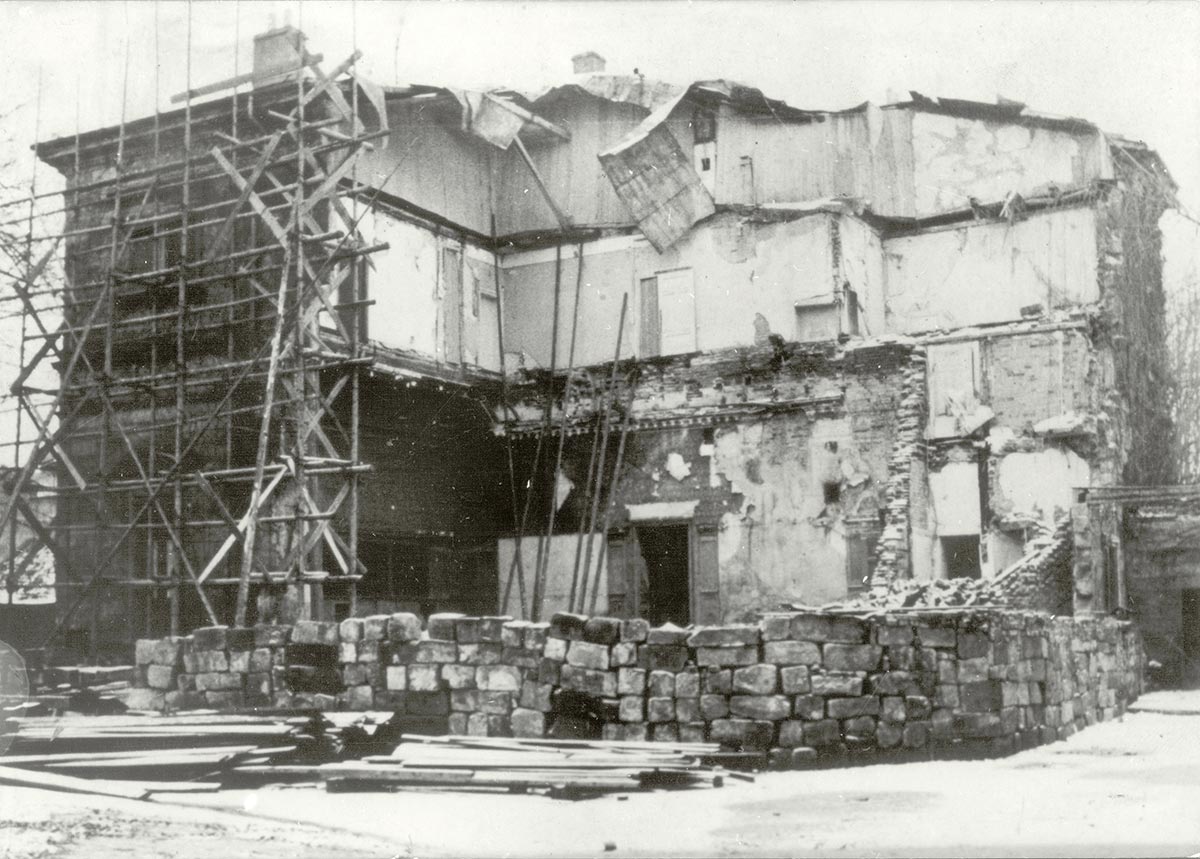

Beinahe ebenso folgerichtig und symbolträchtig war dann auch die Zerstörung durch einen Bombentreffer am 5. April 1945. Nur der vordere Gebäudeteil und der Westflügel blieben stehen. Wieland Wagner ließ dann später die offenen Seiten schließen und das Haus für seine Wohnzwecke im Stil der 1950er Jahre umbauen. Es erinnerte kaum noch an das historische Wohnhaus Richard Wagners. Erst nach dem Tod Wieland Wagners 1966 und dem erzwungenen Auszug seiner Familie begann 1974 die originalgetreue Rekonstruktion, die zwei Jahre später, zum 100-jährigen Jubiläum der Festspiele, mit der Eröffnung des Richard Wagner Museums abgeschlossen wurde. Zwischen 2010 und 2015 wurde das Haus komplett saniert, Museum und Archiv baulich bedeutend erweitert und vollständig neugestaltet.

So blicken wir am 28. April mit dem Jahrestag des Einzugs der Familie Wagner auf genau 150 Jahre Wahnfried. An diesem für Bayreuth so bedeutungsvollen Datum plant das Richard Wagner Museum ein Gartenfest für die Bevölkerung – so das Wetter mitspielt.

Sven Friedrich

zum Autor

Dr. Sven Friedrich

ist Theater-, Literatur- und Kommunikationswissenschaftler. Seit 1993 leitet er in Bayreuth das Richard Wagner Museum mit Nationalarchiv und Forschungsstätte der Richard-Wagner-Stiftung, das Franz-Liszt- und das Jean-Paul-Museum.