Zuletzt aktualisiert am

150 Jahre Wagner in Fantaisie

von Kulturbrief.de / Frank Piontek

Ehemaliges Hotel Fantaisie, Eckersdorf. 24.-4. – 1.5. 2022

Für Richard, Cosima, die Kinder und den Hund: Eine Art Festival

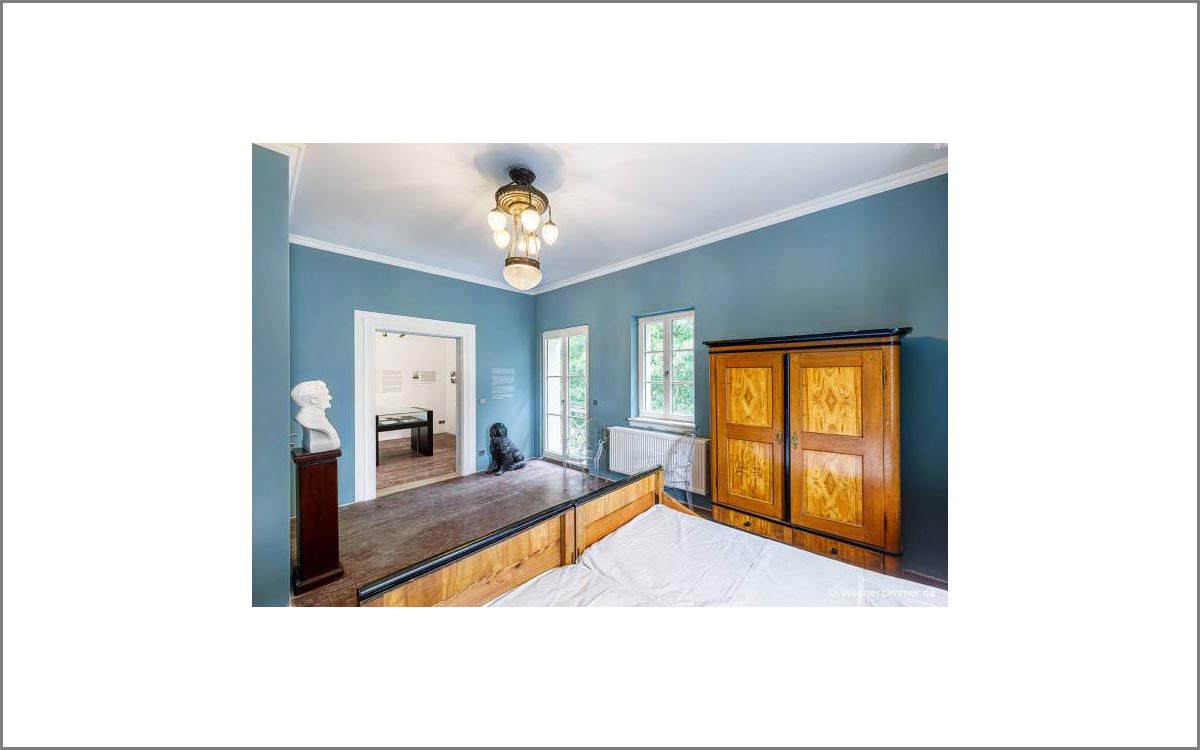

„Hier wohnte Richard Wagner vom April-August 1872 zur Zeit der Grundsteinlegung zum Festspielhaus“ – die Tafel hängt immer noch an der Außenwand des Hauses in Eckersdorf bei Bayreuth, doch die Tage des Hotels sind längst vorbei. Kein Wagnerianer hat mehr die Möglichkeit, sich in den schlichten, doch geschichtsträchtigen Räumen einzumieten. Gerade wurden im ehemaligen Hotel Fantaisie acht Wohnungen eingebaut – doch blieben, manchmal geschehen eben noch Wunder, zwei der originalen Zimmer erhalten, in denen Wagner und seine Familie in ihrer ersten Bayreuther Zeit wohnten. Wir verdanken die Restaurierung und Rekonstruktion der beiden Räume und die Wiedereinstellung der wunderbarerweise noch erhaltenen, authentischen Möbel der Wagner-Zeit dem Münchner Wagnerfreund Adrian Indlekofer, der viel Geld in die Hände nahm, um die letzte und einzige noch im Original erhaltene Bayreuther Wohnung Richard Wagners zu bewahren. Die Bayreuther waren ja so geschmackvoll und haben das Haus in der Dammallee in den frühen 80er Jahren (des 20., nicht des 19. Jahrhunderts) abgerissen, nachdem Wahnfried zu Ende des zweiten Weltkriegs, dann durch die Familie Wagner und den von heute aus gesehen problematischen Wiederaufbau in den 70er Jahren, im Inneren zu großen Teilen zerstört worden war.

150 Jahre Wagner in Fantaisie also! Im Sommer 2021 bot der kunstsinnige Mäzen und Besitzer den Besuchern die Möglichkeit, sich die kleine Wohnung anzuschauen, nun erinnerte er mit nicht weniger als drei Veranstaltungen an die Tatsache, dass die Familie Wagner hier seit Ende April 1872 ein paar glückliche Monate wohnte, bevor sie im Herbst nach Bayreuth zog. Vermutlich waren die Sommermonate Wagners glücklichste Bayreuther Monate. Hier beendete er die Kompositionsskizze der Götterdämmerung, hier bereitete er, noch optimistisch in die Zukunft schauend, das Konzert zur Grundsteinlegung des Festspielhauses und die Festspiele vor, hier schrieb er die Schrift Über Schauspieler und Sänger, hier diktierte er an seiner Autobiographie und hielt erste Vorproben zum Ring ab – und hier sagte er zu Cosima Wagner: „Wenn man es sich herbeizaubern wollte, könnte man es nicht schöner schaffen“.

Dem musikalischen Vorspiel folgte am Mittwoch die (leicht spielerische), vom Wagner-Verband München organisierte Didaxe mit Bayreuther und Münchner Sprecherinnen (Regina Geisser) und Sprechern. In einem Live-Zoom mit eingespielten Musikstücken aus dem Münchner Künstlerhaus bot man eine Stunde Wagner in Fantaisie: mit Cosima Wagner (Birgit Franz) im Mittelpunkt eines viertelszenischen Hörspiels mit Texten aus dem Tagebuch der Frau, die Wagners Tätigkeiten 1869 bis 1883 für die Nachwelt überlieferte. Wer vorher noch nicht wusste, wie intensiv und wie vielfältig – als Komponist, Autor, Dirigent und Probenleiter – Wagner auch im glücklichen Sommer 1872 an seinen musikalischen, schriftstellerischen und architektonischen Werken arbeitete, erfuhr es per Einwahl an diesem Abend.

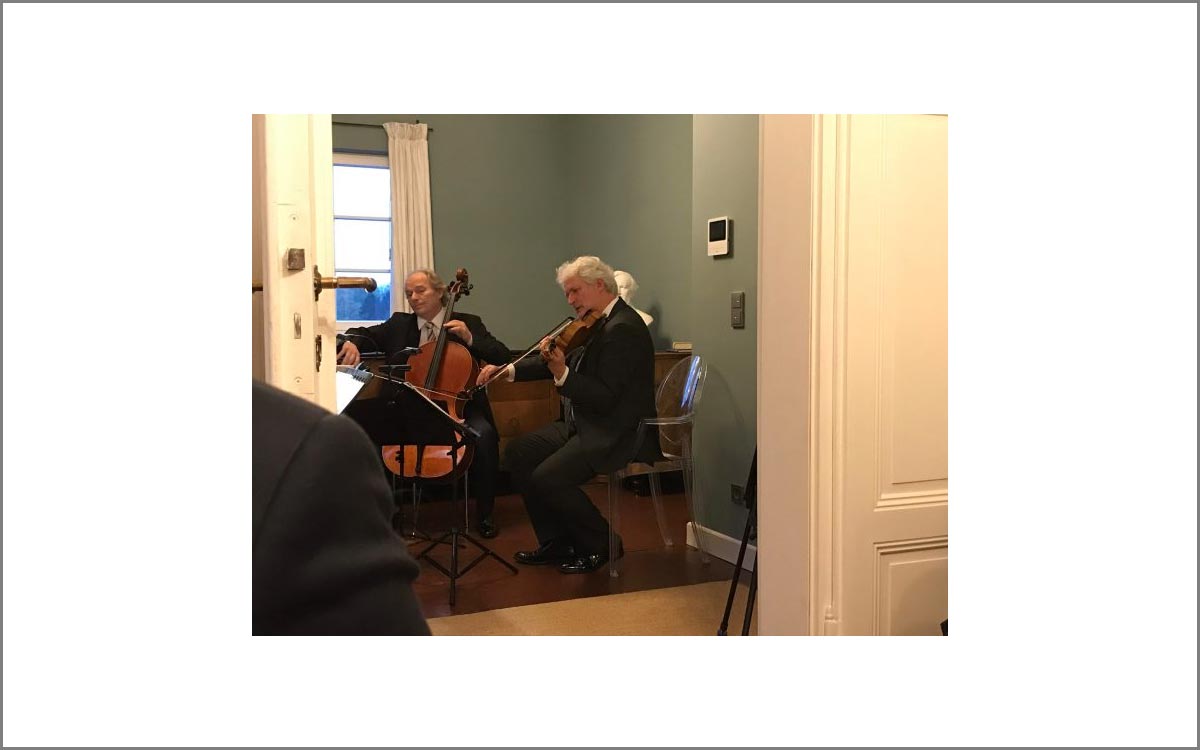

Schließlich der Höhepunkt – also der Höhepunkt für einige wenige Zuhörer, die das Glück hatten, in einem als Festkonzert überschriebenen Ereignis am Sonntag dem Voyager Quartet zu lauschen. Vier Musiker, elf Zuhörer – mehr geht kaum in diesen kleinen Räumen. Das Voyager Quartet ist in Bayreuth nicht unbekannt; 2020 spielte es in Haus Wahnfried sämtliche Beethoven-Quartette, 2020 wurde am selben Ort eine CD eingespielt: mit bearbeiteten Wagner-Werken. „Recomposed“ nennt der Bratschist Andreas Höricht das, so dass wir die Wesendonck-Lieder, einige Sequenzen aus der Götterdämmerung und dem Parsival hören (so, auf den mittelalterlichen Stoff anspielend, nennt der Bearbeiter das). Nur das Tristan-Vorspiel bleibt von Eigentönen unangetastet; es klingt hier filigran wie ein Gespinst aus Seidenfäden. Radikal aber gehen Nico Christians, Maria Krebs, Andreas Höricht und Klaus Kämper mit Wagners letzten beiden Musikdramen um. Die Partitur wird zum Steinbruch für Collagen und Übermalungen, wie sie Wagner selbst mit Hilfe seiner eigenen Erinnerungstechnik praktiziert hat, also für Neukompositionen, die im „Ton“, wie Alban Berg das genannt hat, und in ihrer expressiven Gespanntheit ein wenig an die Wiener Schule eines Arnold Schönberg erinnern. Ab dem Vorspiel zum dritten Parsifal-Akt bewegen wir uns in einer notengetreuen, dann in einer verkürzten Version des Finales, in dem die Schroffheiten von Parsifals Wanderung durch die Öde rasch und luftig aufgelöst werden. Die emotionale Dichte wird in den kleinen Räumen noch deutlicher, als sie es eh schon ist.

Was hat Beethoven mit Wagner zu tun? Bekanntlich eine ganze Menge. Was haben die Streichquartette mit Wagner zu tun? Nicht wenig. Wagner schätzte einige reife Werke des Komponisten, benutzte sie gar als Inspiration für seine moderne Kammermusik zumal im Tristan. Wenn das Voyager Quartet, vor Richard und Cosima Wagners einstigem Donndorfer Bett sitzend, das Rasumowsky-Quartett op. 59/1 spielt, erklingt in F-Dur eine Hommage an Wagner, die zu ihrer Zeit genauso neu wirkte wie später Wagners Musik. Als Ignaz Schuppanzigh das Quartett einstudierte, sagte Beethoven den berühmten Satz: „Meinen Sie, ich hätte an Sie und Ihre elenden Saiten gedacht, als der Geist zu mir sprach?“ Der Klavierlehrer und Etüdenkomponist Carl Czerny berichtete, dass sich die Spieler der Uraufführung über die Musik lustig machten, weil sie glaubten, dass sich der Komponist einen Scherz mit ihnen erlaubt habe. Beethoven selbst meinte dem Musiker Felix Radicati gegenüber, dass er diese Quartette nicht für ihn, sondern für die Zukunft komponiert habe. Der Musikphilosoph Theodor W. Adorno konnte daher beim Adagio von „Melodien wie unter Deckblättern“ sprechen und den Auftritt des unharmonisierten russischen Themas mit der folgenden Harmonisierung als Verstellung eines Charakters interpretieren. Im Adagio entdeckte er schließlich, im Sinne der Aufklärung, den Ausdruck einer „aufgehenden Hoffnung“. Was wir am Abend hörten, war eine klassische Hausmusik – eine Hausmusik auf jenem Niveau, das Beethoven von seinen Musikern erwartet hat.

Dass in einer Art Festwoche drei Veranstaltungen den Genius loci von Fantaisie beschworen, und dass die Musiker – das Quintett wie das Quartett – mit großer Lust und Kompetenz eine Festmusik machten, gibt durchaus Anlass zur Hoffnung: dass die Wagner-Möbel nach wie vor an dem einzigen geeigneten Ort öffentlich zu sehen sein werden, und dass auch zukünftig noch in und an Wagners einziger unzerstörter Wohnung, die an seine Zeit in Bayreuth erinnert, passende und dem Ort würdige Kulturveranstaltungen möglich sein werden. Es muss ja nicht der mucksmäuschenstille örtliche Wagner-Verband sein, der das Ganze dann zusammen mit dem mäzenatisch orientierten Besitzer zur Freude der Einwohner und Gäste macht – die Wagnerstadt München macht das Dank des privaten, aber für die Öffentlichkeit agierenden Wohnungsbesitzers und des zusammenarbeitenden Vorsitzenden schon sehr gut.

Über Kulturbrief.de

Der Kulturbrief ist ein Kulturmagazin im weitesten Sinne. Von der aktuellen Berichterstattung aus dem Kulturbetrieb, über fundierte Artikel zu kulturellen Persönlichkeiten und Bauwerken, bis hin zu Rezensionen und Kritiken aus dem Buchmarkt, der Oper, dem Theater und der Kulinarik.