Zuletzt aktualisiert am

Bayreuther Stadtteile

Bayreuther Stadtteile – Spuren aus der Kolonialzeit

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? Das steckt hinter Neu-Bukoba, Neu-Kamerun und der Plantage.

Woher kommen eigentlich die siedlungsgeschichtlichen Namen der Bayreuther Ortsteile? In Teil 32 der Serie widmet sich bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller Neu-Bukoba, Neu-Kamerun und der Plantage.

Neu-Bukoba, Neu-Kamerun und die Plantage

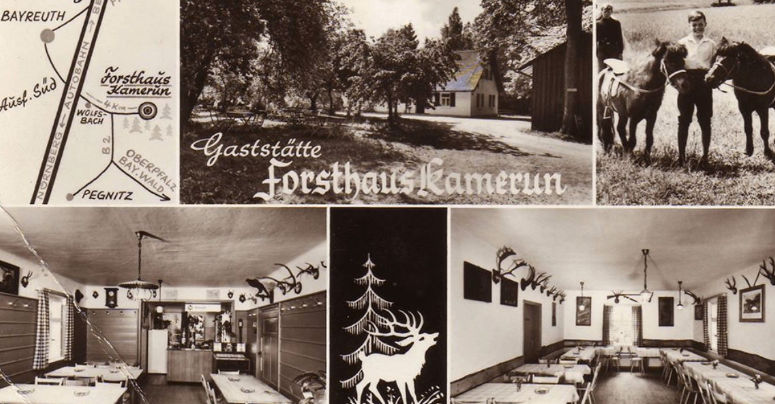

Das Verkehrsschild nach “Kamerun”, das kurz hinter Wolfsbach an der Bundesstraße nach Creußen und Pegnitz zu sehen ist, hat sicherlich schon manchen Autofahrer zum Schmunzeln gebracht. Das beliebte Forsthaus ist nämlich tatsächlich nach der alten deutschen Kolonie in Afrika benannt.

Der Auszug aus einer Umgebungskarte aus den 30er Jahren zeigt im oberen Teil die “Plantage” und im unteren Teil Neu-Bukoba und Kamerun. Foto: Archiv Bernd Mayer.

Gut einen Kilometer Luftlinie von Kamerun entfernt gab es früher eine Ausflugsgaststätte, die ebenfalls einen afrikanischen Namen erhielt: “Neubukoba” und ebenfalls im Bayreuther “Süden” wurde ein “Feld” Ende des 19. Jahrhunderts in “Plantage” umgetauft.

Aus dem Forsthaus von Ottmannsreuth wird Neu-Kamerun

Im Sommer 1884 benutzten Fritz Brandt und Friedrich Kranich, die beide im Festspielhaus beschäftigt waren, die Straße nach Neuenreuth. Fritz Brandt war technischer Leiter bei den Festspielen und (vorübergehend) Verlobter von Cosima Wagners ältester Tochter Daniela von Bülow. Um sich von der Hitze zu erholen, bogen die beiden jungen Männer kurz hinter Wolfsbach auf einen ihnen unbekannten Waldweg ein, um den Schatten der alten Kiefern zu nutzen.

Eine Postkarte von der Gaststätte “Forsthaus Kamerun”. Foto: Archiv Bernd Mayer.

Ganz in der Nähe entdeckten sie das idyllische Forsthaus von Ottmannsreuth und freuten sich, als ihnen die Ehefrau des Waldaufsehers Philbert eine Erfrischung anbot. Brandt rief aus: “Eine richtige Entdeckung haben wir da gemacht”, worauf Kranich ergänzte: “Ja, wie der Nachtigall in Afrika!”

Dort “Ka ma ruhn”

Mit Nachtigall meinten die beiden Männer den Afrikaforscher und späteren kaiserliche Generalkonsul Dr. Gustav Nachtigall, der vor wenigen Tagen die deutsche Fahne in der nun deutschen Kolonie Kamerun gehisst hat. So nannten Brandt und Kranich ihre Entdeckung “Neu-Kamerun” und empfahlen das Forsthaus ihren Kollegen als Ausflugsort: “Dort ka ma ruhn”.

In Kamerun gibt es heute italienische Speisen. Foto: Stephan Müller

Tatsächlich wurde “Neu-Kamerun” ein immer größerer Anziehungspunkt für die Mitwirkenden der Festspiele. Grund genug für den Waldaufseher Philbert, eine Wirtschaftskonzession unter dem Namen “Kamerun” zu beantragen.

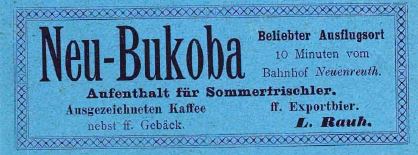

Die Ausflugsgaststätte Neu-Bukoba

Gut zehn Jahre später eröffnete fast in Sichtweite die Ausflugsgaststätte “Neubukoba”. Wer heute aus Richtung Nürnberg kommend, auf der Autobahn A9 in Richtung Berlin kurz vor Bayreuth auf dem Rastplatz Sophienberg anhält, der befindet sich ganz in der Nähe des damaligen Stadtortes. Gäbe es die 1894 eröffnete Wirtschaft heute noch, dann läge sie wie eingeklemmt zwischen der lärmenden sechsspurigen Autobahn und der Bahnlinie Nürnberg-Bayreuth – ein Biergartenidyll sehe wohl anders aus.

Bukoba ist eine Stadt an der Westküste des Viktoriasees, gelegen im ehemaligen Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Darüber, warum Querfeld gerade diesen Ort als Namensgeber wählte, kann nur spekuliert werden. Vielleicht wegen des damals schon sehr bekannten Bukoba-Kaffees, der dort sicherlich auf der Getränkekarte stand, oder wegen der Weiher auf denen rund um die Ausflugsgaststätte auch Ruderboote unterwegs waren.

“Aufenthalt für Sommerfrischler”. Eine Anzeige der Ausflugsgaststätte Neu-Bukoba aus dem Jahr 1904 mit einem Hinweis auf den “ausgezeichneten Kaffee”. Repro: Stephan Müller.

Im Jahr 1907 übernahmen Karl und Mathilde Kolb für gut 20 Jahre das Anwesen und verkauften in Spitzenzeiten 49 Hektoliter in der Saison. In dieser Zeit beschreibt der Bayreuther Friedrich Bauer, wie er dort einkehrte: “Wir wanderten entlang dem Röhrensee, dann an dem Einzelgehöft Plantage vorbei in Richtung Thiergarten. Kurz davor bogen wir links in den Schindelteichwald ein und erreichten über Oberthiergarten Neubukoba. Unsere Eltern setzten sich in den schattigen Garten und unterhielten sich bei Kuchen und Kaffee und sonstigen Getränken.”

Viele Bayreuther nutzten aber auch die Eisenbahn in Richtung Creußen, um nach Neubukoba zu kommen. Vom Bahnhof Neuenreuth war es nur noch ein kurzer Spaziergang zu der Ausflugsgaststätte. Diese Idylle endete rund vier Jahrzehnte nach der Eröffnung. Im Jahr 1936 wurde die Autobahn fertig gestellt, zwei Jahre später wurde das einst so beliebte Lokal abgerissen.

Die alte “Plantage”

Die alte “Plantage” nannten die Bayreuther ein Einzelgehöft mit einem großen Grundstück an der Thiergärtner Straße. Wie es sich für eine Plantage gehört, muss dort auch etwas Besonderes angepflanzt worden sein.

Idyllisch gelegen: Die Ausflugsgaststätte Neu-Bukoba. Foto: Archiv Bernd Mayer.

Es handelte sich um eine Seidenraupenzucht. Nachdem sich die Seidenraupe ausschließlich von Blättern des Maulbeerbaums ernährt, wurde in der “Plantage” diese Baumart angelegt.

Das Weibchen des Seidenspinners, eines unscheinbaren gelb-weißen Schmetterlings, legt bis zu 600 Eier, die der Züchter im Winter in einem kühlen luftigen Ort aufbewahrt. Im Frühjahr kommen aus ihnen die Raupen, deren Kokons zu Nähseide und Kleiderstoffen verarbeitet wurden. Die Seidenraupenzucht wurde hierzulande jedoch schnell wieder aufgegeben, weil das raue Klima weder dem Maulbeerbaum noch der Raupe zusagte. Geblieben ist der Flurname Plantage das auch auf ein kleines Häuschen mit Walmdach übertragen wurde.

Das Kolonialfieber hat im ausgehenden 19 Jahrhundert ganz Deutschland erfasst. Noch heute gibt es in der Bundesrepublik neun Orte, die Kamerun heißen. Auch die Gemischtwarenläden, die bekanntlich Kaffee, Tee und Kakao aus den Kolonien geliefert bekamen, nannten sich nun viel vornehmer “Kolonialwarenhandlung”.

Das afrikanische Kamerun hat seinen Namen vom Kamerunfluss. Die Portugiesen nannten den Fluss im 15. Jahrhundert „Rio dos Cameros”, also „Krabbenfluss“. Damit passt es ja wieder, denn im Forsthaus Kamerun, das früher zur Gemeinde Wolfsbach gehörte, gibt es auch Krabben. Sie brauchen sich dort nur eine “Pizza mit Meeresfrüchten” bestellen.

Stephan Müller

Stephan Müller (54) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.