Zuletzt aktualisiert am

Historisch

Warum die Bayreuther fast nackt durch die Gassen liefen

von Stephan Müller

Badehäuser waren im Mittelalter fester Bestandteil des Lebens. bt-Hobbyhistoriker Stephan Müller beschreibt die damaligen Zustände.

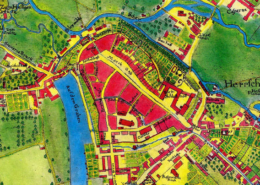

Im Mittelalter spielten sie eine wichtige Rolle im Alltag und gehörten zum festen Bestandteil einer jeden Stadt: Die Badehäuser und Badestuben. In Bayreuth gab es innerhalb der Stadtmauer zwei solcher Einrichtungen, die nicht weit voneinander entfernt waren. Hobby-Historiker Stephan Müller erklärt, was es mit den Badehäusern und Badestuben in Bayreuth auf sich hatte.

Badehäuser in Bayreuth

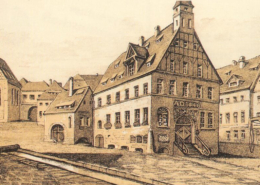

Erhalten geblieben ist das (inzwischen aufgestockte) Haus des “Unteren Bades”, in dem sich heute an der Ecke Sophienstraße/von-Römer-Straße das griechische Restaurant “Plaka” befindet. Das “Obere Bad” befand sich im Eckhaus Kirchgasse/Kämmereigasse, das aber im 19. Jahrhundert durch ein neues Gebäude ersetzt wurde.

Gebadet wurde vor allem am Samstag oder am Vorabend von hohen Feiertagen. Die Männer und Frauen kamen meist schon fast nackt aus den umliegenden Häusern, um sich das wöchentliche Badevergnügen zu gönnen. Schließlich dienten die öffentlichen Badstuben nicht nur der Reinigung selbst, sondern auch der Körperpflege. Dazu gehörte das Rasieren, das Haare schneiden, Zähne ziehen oder die Fußpflege. Die Bader behandelten kleinen Wunden oder Knochenbrüche und renkten Gliedmaßen ein. Sie massierten ihre Badegäste und stellten eigene Salben her. So wurden die Bader die Ärzte jener kleinen Leute“, die sich keinen “studierten” Arzt leisten konnten.

Natürlich ließen sie ihre “Patienten” auch zur Ader. Der Aderlass war über viele Jahrhunderte ein beliebtes Allheilmittel, das bei allen möglichen Krankheiten, aber auch zur Vorsorge angewandt wurde. So kam es nicht von ungefähr, dass in Bayreuth die Bader zusammen mit den Chirurgen und Wundärzten in einer gemeinsamen Zunft organisiert waren. Dies beweisen zwei historische Zunftschilder aus dem Jahr 1663, die im Historischen Museum Bayreuth am Kirchplatz zu sehen sind.

Badehaus in Bayreuth für Geselligkeit

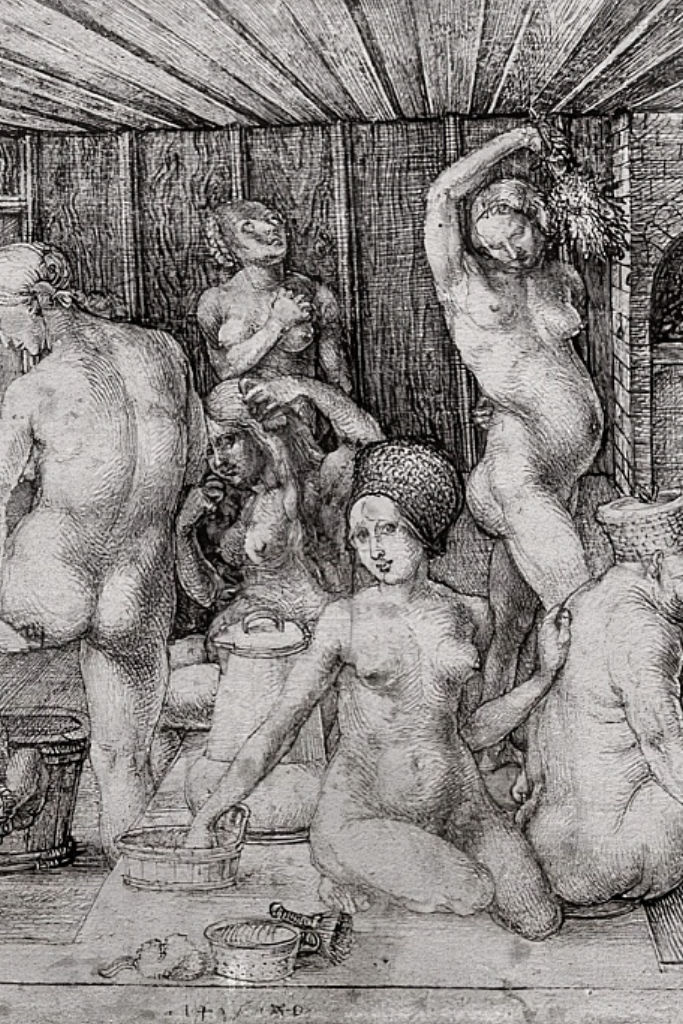

Das Badehaus diente auch zur Geselligkeit und dem Vergnügen. Viele bildliche Darstellungen aus dem späten Mittelalters zeigen Badegäste, wie sie nackt in hölzernen Wasserzubern sitzen, dabei Essen und Trinken, Würfel spielen oder einfach die neuesten Nachrichten austauschen. Aus den Badestuben stammt auch die Redensart „Etwas ausbaden“. Wer zuletzt badete, zahlte zwar weniger, saß aber dafür im Wasser, beziehungsweise “in der Brühe” seiner Vorgänger und musste mancherorts sogar am Ende beim Putzen der Wannen und Zuber helfen. Heute gebraucht man die Redewendung, wenn jemand für etwas büßen muss, was eigentlich andere “verbockt” haben.

Das Wort Badestube stammt von dem althochdeutschen Begriff „Stioban“, von dem auch das „dampfen“ hergeleitet werden kann. Das Badewasser wurde in Kupferkesseln erhitzt. Dann wurden dem heißen Wasser aromatische Kräuter oder auch Blütenblätter zugesetzt. Die Badehäuser hatten neben den Badestuben mit den Wannen aus Holz, Kupfer oder Messing auch eine Küche und Ruheräume, in denen sich die Gäste nach dem Bad auf Betten ausruhen konnten.

Die Moral ging baden …

Nachdem es anfänglich noch getrennte Räumlichkeiten für Männer und Frauen gab, ging doch irgendwann auch die Moral baden, weil “Männlein und Weiblein” (balnea mixta) gemeinsam in die Wanne stiegen. Grafiken und Gemälde aus der Zeit zeigen auch, dass Badegäste paarweise hinter Vorhängen in Alkoven verschwinden. Es gab auch Badestuben, in denen Männer die Liebesdienste von “Bade-Mägden” in Anspruch nehmen konnten.

Dies brachte den Badhäusern den Ruf von getarnten Bordellen ein, die dem Ehebruch und der sündigen Fleischeslust Vorschub leisteten. Die Profession des Baders geriet unter die “unehrenhaften” Berufe. Dafür sorgte auch, dass sich im ausgehenden Mittelalter zahlreiche Seuchen verbreiteten. Als im 16. Jahrhundert in ganz Europa die Syphilis auftrat, gerieten die Badehäuser als “Ansteckungsherd” in Verruf.

Die Franzosenkrankheit: Sypillis

Wer an der Syphilis, die auch “Lustseuche” oder “Franzosenkrankheit” genannt wurde, erkrankt war, hatte “Badeverbot”. Es war den Badern streng untersagt, “die an der newen kranckheit, malen Frantzosen, beflecket und kranck sein” in ihre Badestuben aufnehmen.

Auch die Bürger begannen wegen der Ansteckungsgefahr die bis dahin beliebten öffentlichen Badehäuser zu meiden. In vielen Städten wurden die Bader von Ämtern und Gilden ausgeschlossen.

Wohl aber nicht in Bayreuth, denn in dem Städtchen waren das “Obere Bad” und das “Untere Bad” auch nach dem Mittelalter noch lange in Betrieb. Es ist bekannt, dass Elias Kolb, der Betreiber des “Oberen Bades” im frühen 18. Jahrhundert sogar Bürgermeister wurde. In Bayreuth konnte der Beruf des Baders also keinen schlechten Ruf haben.

Stephan Müller

Stephan Müller (55) ist Stadtrat, Hobbyhistoriker, freiberuflicher Journalist und Autor zahlreicher Bücher zur Geschichte Bayreuths. Für das Bayreuther Tagblatt hat er sein Archiv geöffnet. Die besten Anekdoten gibt es immer wieder hier beim bt.